Мы сидим разговариваем на большой светлой кухне, залитой солнечным светом. На подоконнике стоит рассада огурцов, под ногами задумчиво ходит кошка. Меня с Зинаидой Митрофановной знакомит её дочь, Ольга Георгиевна.

«Дом вывезли, баню вывезли, маму вывезли, остались там [в Алтане, Кыринском районе Забайкалья] только кедры и ели. Рядом у нас Сохондинский заповедник. Дом-то хозяйский, отец сам строил, жалко оставлять было», — говорит она.

Дальше разговор подхватывает Зинаида Митрофановна. Я спрашиваю про детство и войну, которую она застала совсем ребёнком. Ожидаю тяжёлый рассказ, но в итоге мы говорим обо всём — о хлебе с жёлудями, о хвойной смоле, о мотивации, которая поддерживает дух.

Отец готовил лес, а мать погибла под бомбёжками

— Родилась я в 1939 году, а через два года началась война. Мать с отцом перевезли нас на станцию Старый Курлак в Воронежской области. Отца угнали в тайгу в лес, у него была глаукома, поэтому на войну не взяли. Он готовил дерево для переправы, окопов и фронта. Всегда говорил, что воевал вместе с бабами в лесу.

В 1941 году по карточкам выдавали муку. Мать с подругой пошли в магазин, он был недалеко от моста, по которому шла железная дорога на фронт. Немцы начали бомбить мост, народ, который спрятался в магазине, остался жив, а те, кто побежал под мост — погибли. Там же умерла мама, а отец даже не знал, что она погибла. Её похоронили под мостом, в братской могиле. Отцу обо всём рассказал друг, приехавший в лес: «Жены нет, погибла, я помогал собирать тела и тех, кого разорвало на части».

Отец так и остался работать в тайге. Мы с Клавой, старшей сестрой, остались с дедушкой и бабушкой. Потом заболела и умерла бабушка. Клаву забрала к себе крёстная, а я осталась с дедушкой, с ним я жила до 6 лет. Помню, одеть было нечего, тогда дед отрезал матрасовку (ткань, которой покрывают матрас — ред.), сложил в два ряда, пояском подвязал — так я и ходила.

Стряпали лепёшки с лебедой — её и крапиву куда только не добавляли. Ещё мололи жёлуди. Рабочим давали муку, а потом они собирали жёлуди, замачивали, чтобы немного вывести горечь, подсушивали и перемалывали рушилками — это каменные круглые ручные мельницы. Смешивали с мукой и стряпали хлеб. Хоть и был горький, но ели.

Дедушка ходил за 15 километров на реку рыбачить, дети и женщины в поле собирали колоски. Ещё в деревне был большой парк, там росли кусты ягодные — собирали смородину.

Десятилетняя первоклассница

После войны папа забрал меня с собой, он в Хреновом (село Хреновое находится в Воронежской области — ред.) построил дом. Ему от организации как работнику тыла дали лес. И только тогда, в 1949 году, я пошла в первый класс. Мне уже было почти 10 лет. Одноклассники были разные — «на Камчатке» сидели совсем взрослые ребята, был настоящий сброд. Но учились прилежно, у нас школа хорошая была. Я закончила только семь классов — потом уже учёба становилась платной, поэтому в 8 класс я не пошла.

Отец спустя какое-то время снова женился, женщину звали Мария. Но я её никогда не называла «мачехой», она стала для нас настоящей матерью. Мария была у нас умная очень, мудрая — никогда не кричала, всегда объясняла всё. У них родились сын Иван и дочка Таисия — но их уже нет в живых.

Когда нечего было есть, мама ходила за картошкой в другое село за 17 километров, а я водилась с детьми. Один раз она пошла пешком к своей матери за картошкой, а по пути через лес встретились волки. Мама залезла на дуб, просидела там всю ночь. Спасло её то, что ехал мужик на телеге, он волков отогнал, маму отвёз домой.

Однажды к нам в деревню пришли цыгане. Соседка прибежала, предупредила, чтобы закрывались. Но цыгане ворвались в дом, вытащили отцовский табак, отлили суп, который нам мама оставила. Наглые такие были, грабили в деревне. Но это, правда, один раз было.

Отец сам мне шил ботинки из выделанных шкур, которые мама покупала на базаре. Папа был такой — от скуки на все руки: и построит, и сделает. Клава, которая жила с дедом, какое-то время босиком в школу ходила. Но никто не судил, никто не смотрел и не обзывал, денег не было ни у кого.

После школы я пошла работать на Хреновской конный завод — убирать урожай в октябре и ноябре. Там я заработала немного денег и 1,5 тонны кукурузы. Думала, куда поступать? Поехала в Воронеж, никогда до этого не ездила на поезде, не была в городе — всё впечатляло. Хотела документы подать за закройщицу — мне всегда нравилось шить. Но опоздала, пришлось отложить на будущий год. Мужчина из нашего села работал в Костроме, в химлесхозе (лесохимическое хозяйство, в СССР на таких предприятиях заготавливали смолу и древесину — ред.), они там добывали смолу. Он нас со знакомой позвал, там я работала с марта по ноябрь 1956 года. Даже запись в трудовой есть. После работы я приехала домой, отгуляла на свадьбе сестры, а мне пришёл вызов в Ярославль работать прядильщицей. Туда я и отправилась. Там мы два месяца учились и работали на комбинате.

«У нас как-то весело было, с душой»

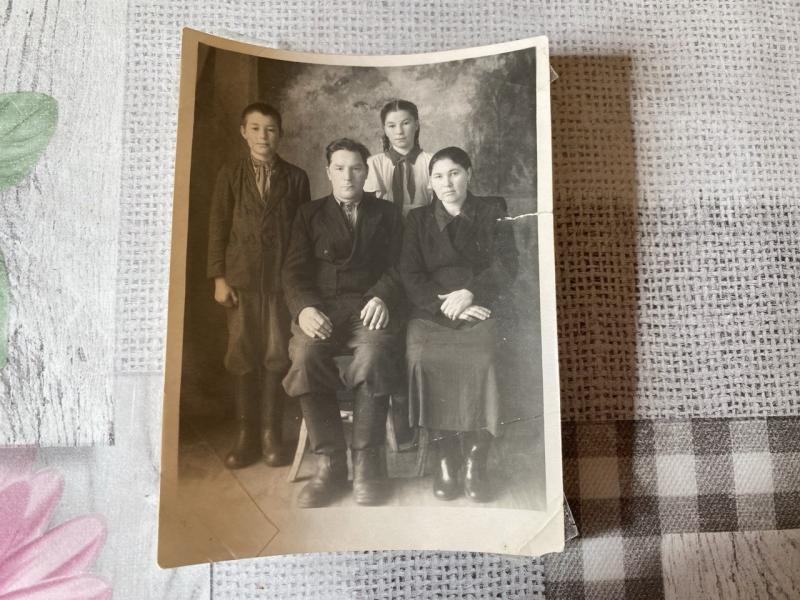

Зинаида Митрофановна показывает фотографию, на ней — группа улыбающихся девушек, красивых, настоящих, полных жизни.

— Вы тут все красавицы такие, — примечаю я, глядя на фотографии.

— Ой, не говори, молодые-то все красивые (смеётся). Знаешь, как волосы завивали раньше? Брали ручку перьевую, она железная была. Её нагревали и накручивали пряди.

Пока я работала в Ярославле, училась по вечерам на медсестру. Нам делали снисхождение, не давали ночные смены. Но я не успела закончить. Клава приехала по распределению после лесного техникума работать в селе Алтан Кыринского района. Это рядом с Монголией — всего 15 километров до границы. Она вышла замуж, но муж погиб на работе, оборвался трос на буровой вышке. Клава была беременная тогда, садиков и знакомых не было, она попросила меня приехать, помочь ей. Вот так я и попала сюда, в Забайкалье — семье надо помогать.

Клавина подруга работала в больнице. Она тогда сказала моей сестре: «Давай Зину проверим, я её подготовлю, она потом в Кыре сдаст экзамены». Врач в Кыре вообще сказал, если я неделю нормально покажу себя в труде, то они мне дадут справку, что я могу работать в больнице. Вот так я и попала в медицину — сначала устроилась санитаркой, а через два месяца меня перевели на медсестру.

Нас обучали делать всё — даже почечную блокаду. Всё своими руками, учились во время работы. То, с чем сейчас сразу на операцию отправляют, мы раньше вылечивали сами, не резали. Потом меня перевели по работе в село Хапчеранга (Кыринский район — ред.). Там я была год, дочь Оля пошла там в садик. В Хапчеранге рудник, пыль и радиация большая — решили вернулись в Алтан. В больницу не смогла устроиться, штат был полный, пошла в детский садик.

Листаю трудовую книжку Зинаиды Митрофановны, там — поощрения за тушение огня, за работу дежурной, за добросовестное отношение. Всё это выведено чернилами на тонкой жёлтой бумаге — хрупкая история, которую лишний раз боишься трогать, чтобы не навредить.

— Но стремление шить у меня было сохранялось, покупала обрезы ткани, выкройки. Выписывала журналы, делала платья. Вале, младшей дочке, сшила платье на выпускной — для этого купила шёлк, нашла схему модного платья: расклешённого, рукава-фонарики, бабочки на груди и бантик с бисером. И всё своими руками.

Раньше люди были более ответственные. У нас как-то весело всё было, с душой. И учились хорошо, и работали. Военные люди — они с закалкой. Надо работать, надо стремиться, заработать, стать человеком. Была мотивация, понимали, что всё зависит от самих себя. Постоянно что-то делали, хватались за всю работу. Стремились. А сейчас поглядишь на людей — есть, что есть, есть, что пить, люди обленились, расслабились.

Мы раньше и переписывались с родственниками письмами, это лучше, чем звонки. Недавно вместе с Олей вспоминали сидели. Достанешь бумагу, прочитаешь строчки, вот словно и поговорили, воспоминания остаются. Словно с живым человеком пообщались.

И так сохраняешь память, не забываешь ничего.